盛夏时节,蝉鸣阵阵,罗泾镇爱心暑托班里不时传出孩子们的欢声笑语。在这里,中华民族优秀传统文化元素被巧妙地融入暑托班的各项活动之中,在潜移默化间,孩子们不断深化对中华民族共同体意识的认知与感悟,让民族团结和文化传承的理念如种子般在他们心底扎根、萌芽、生长,为他们的成长注入深厚的文化力量。

绘本里的“民族飞行图”

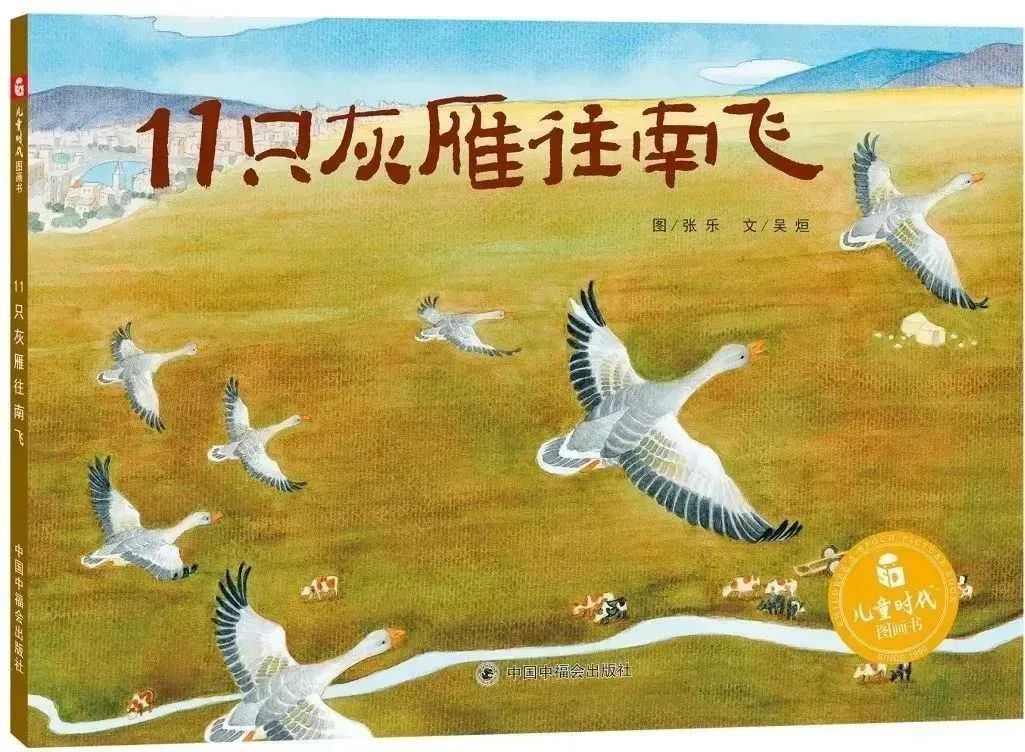

“看,灰雁们飞过内蒙古的草原,和蒙古族小朋友一起翩翩起舞;接着又掠过云南的梯田,遇见傣族姑娘在泼水节里尽情欢笑……”老师一边讲着,一边轻轻翻开绘本《十一只灰雁往南飞》。

故事里,十一只灰雁从北方启程,一路飞越鄂尔多斯草原,穿过黄河河套地区,掠过秦岭,跨越长江,最终抵达海南岛越冬。在这漫长的迁徙途中,灰雁们历经风雨。借着它们的视角,孩子们不仅能看到草原、沙漠、平原等多样地理风貌,还能领略到三峡、梯田等人类创造的伟大奇迹,更能看到各族同胞辛勤而美好的生活日常。 “灰雁飞过西藏的时候,能不能带我一块儿去看看布达拉宫?”孩子们充满童趣地问道。 绘本中的这趟奇妙迁徙之旅,如同一汪清泉,在孩子们心中漾起各民族相亲相爱的涟漪,让民族融合的思想悄然生根。

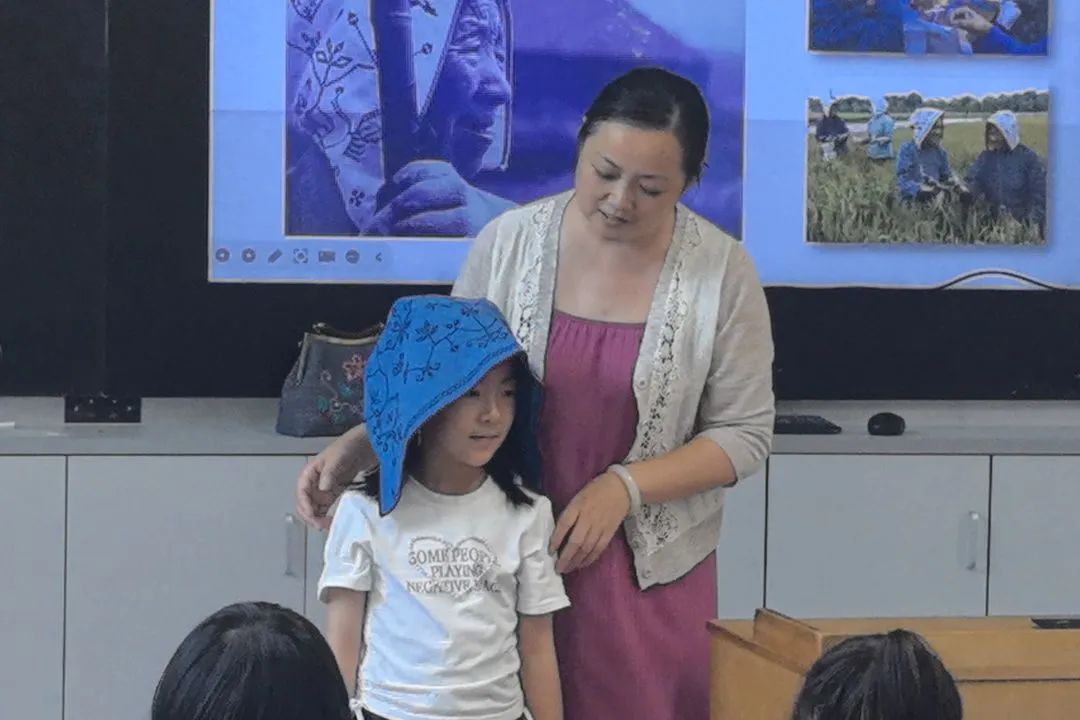

童心触传统,技艺绽微光 从绘本里的温情故事中走出,孩子们又走进了非遗文化的奇妙世界。罗泾十字挑花、罗店彩灯、月浦竹编三门非遗课程串联成趣,三缕古韵正悄然流淌。

罗泾十字挑花技艺传承人郑晓蓉老师执素布如托星图,银针轻点,挑出“同心圆”“万字纹”的历史密码。每一针都压着前针的‘腰’,像星星连着月亮。孩子们虽未动针,却在老师的讲述里,触摸到了技艺背后的温热气息。

孩子们捧着现成的铁丝框架,指尖轻抚过冰凉的金属弧线,仿佛在与古人造的“星斗”对话。“裱丝绸要像给月亮披云纱,慢一点,再慢一点。”彩灯老师的手覆上孩子的小手,带着他们将绸布抚平、贴紧。

竹编老师递来彩色纸条替代竹篾,“用手心的温度,和‘经纬’交个朋友吧。”孩子们低头交织,编出“回纹”的稳、“菱格纹”的巧。传统不是冰冷的标本,而是允许生长的土壤——就像这些纸条,虽不如竹篾坚韧,却藏着更柔软的想象。 三门技艺,三种温度,却共同织就了同一幅文化长卷。孩子们在不同的课程里穿梭,都揣走了一片属于传统的星光——那星光里,有古人的匠心,有今人的巧思,更有未来传承的微光在轻轻闪烁。

一草一木皆养生,一招一式强体魄 二十四节气藏着古人顺时养生的智慧。当小暑与大暑携手而来,裹挟着滚滚热浪汹涌而至,教室仿佛被暑气编织的巨网悄然笼罩。老师娓娓道来:“‘小暑大暑,上蒸下煮’,此时暑湿之气极易趁虚而入,古人常以香囊祛暑湿,这可是很有妙用的法子呢!”那香囊之中,藿香、薄荷等草药散发着清幽香气,丝丝缕缕在空气中弥漫。孩子们听得入神,眼中满是好奇。老师随即分发空香囊袋与针线,孩子们小心翼翼地捧着,一针一线认真缝制,将对家人健康的期许,都细细缝进了这小小的香囊。 除了沉浸于制作香囊的雅趣,孩子们还踊跃投身到武术学习里。“出拳要有力,站稳脚跟!”老师一边利落地示范动作,一边耐心指导。一个个学得有模有样。尽管动作还显稚嫩,可那一招一式里满是认真,眼神透着专注。

香囊寄情,传承中医祛湿智慧;武术修身,弘扬中华尚武精神。孩子们在这传统文化的滋养中,既领悟了养生之道,又强健了体魄,活力满满地拥抱夏日。 |