“马阿姨,您看我这钩针花样对不对?” “哎对喽!再绕一圈就更匀称了——下周咱们把这些小帽子送给楼里的小朋友怎么样?” 清晨的罗宁雅苑7号单元楼里,共享书桌旁围坐着五六个居民,手里拿着毛线针叽叽喳喳,阳光透过窗户洒在她们笑盈盈的脸上。谁能想到,一年前这里还是个“开门见杂物,邻里不搭话”的沉寂楼道?如今这满溢的活力,全是居民们用才艺“织”出来、用家常“聊”出来的。

一根毛线针,敲开邻里“话匣子”

“以前楼里老人多,大家各住各的,顶多在电梯里点头问好。”楼组长马阿姨一边示范钩针手法,一边笑着回忆。作为资深编织爱好者,她发现不少邻居私下都爱做手工,便动了“以艺会友”的心思。“第一次组织编织活动,才来了3个人,还是我挨家敲门请来的。”可没想到,几人围坐在一起,针脚还没织几行,话题就从毛线颜色聊到了家常琐事:张阿姨说独居在家闷得慌,李叔叔说想给孙子织件小毛衣却没花样……原本生疏的邻里,因为共同的爱好渐渐热络起来。

一面风采墙,晒出楼组“幸福感”

“您看这面墙,以前净是污渍,现在挂满了咱们的‘成果’!”马阿姨指着楼道里的风采墙介绍。墙上不仅贴着居民们的书法作品、手作香囊照片,还有一张元宵节包汤圆的大合影——那是楼组第一次搞跨年龄层活动。“我们包了三种馅,适应各种口味,煮好后分成十几份,给楼里的独居老人送了去。”居民王奶奶接过话茬,“我那天正好不舒服,小陈还特意给我端了碗热汤圆,现在想起来心里还暖乎!” 一场自治会,定下楼组“好规矩”

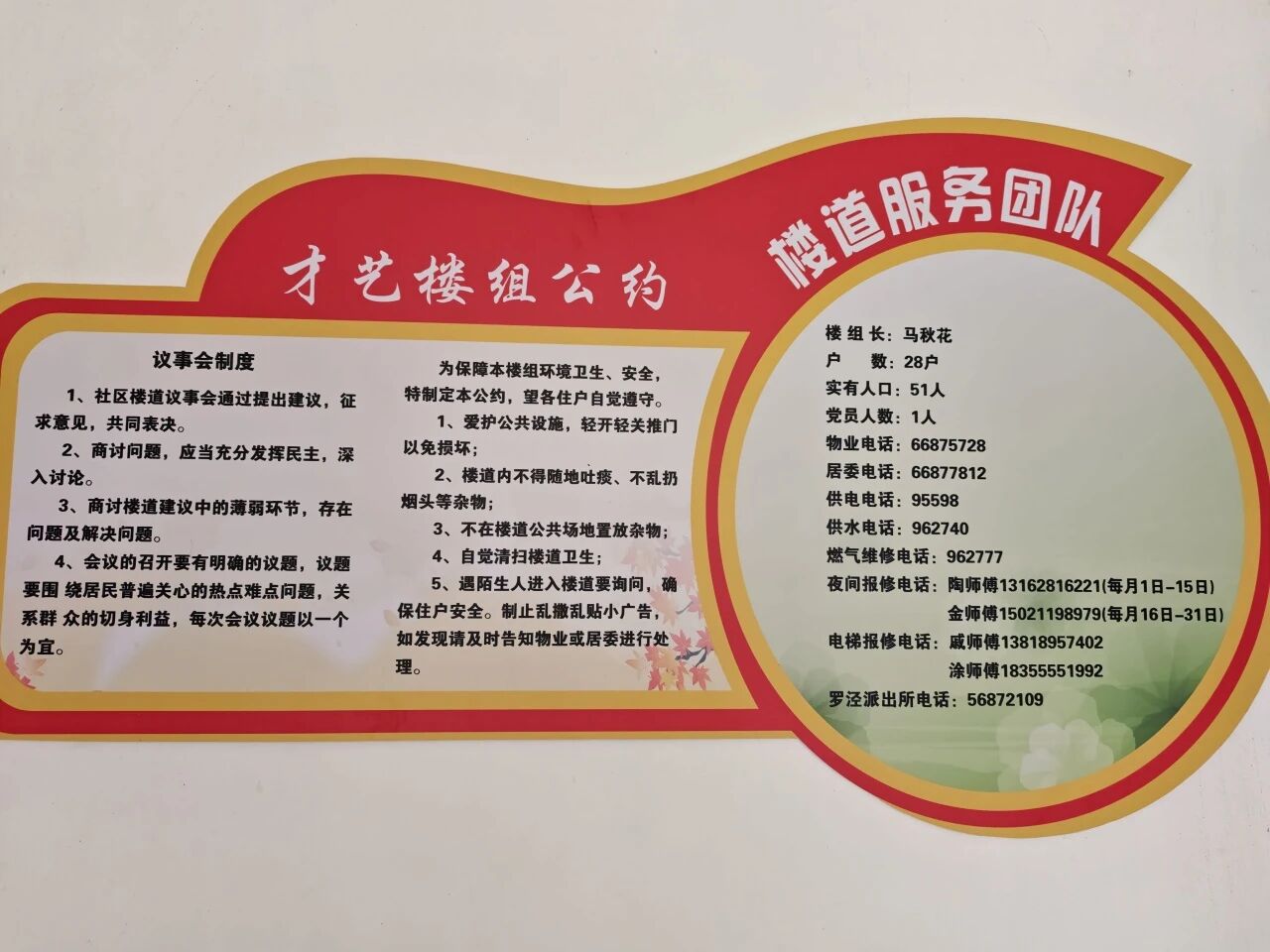

日子久了,“才艺局”渐渐延伸出“互助局”:擅长书法的张大爷义务帮邻居写春联,喜欢园艺的赵姐带着大家在楼道摆上多肉盆栽,就连以前总闷在家里的刘叔,也主动加入了“楼道焕新队”。去年夏天,大家一起清理了堆积多年的废旧杂物,把角落改成了“共享创作角”;为了管好公共空间,又开了三次议事会,你一言我一语定下《楼组公约》——“工具用后归原位”“垃圾日产日清”“邻里有事搭把手”,条条都是居民们的心里话。 一处小空间,装下邻里“大温情”

“现在楼里多热闹!早上有人练书法,傍晚有人做手工,就连孩子放学都要先到书桌旁写会儿作业才回家。”马阿姨拿起刚钩好的小老虎挂件,眼里满是笑意。从沉寂到鲜活,从陌生到亲近,罗宁7号“才艺楼”的蜕变藏着朴素的道理:有时候,一根毛线、一支画笔、一碗热汤圆,就能织起邻里间的温情,激活基层自治的满满活力。

|